すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について

お子さんが不登校の状態になると、学習面だけでなく、学校の出席日数に関する心配も大きくなるのではないでしょうか。

学校に通っていない期間が続くと、内申や進学などへの影響も気になるところです。

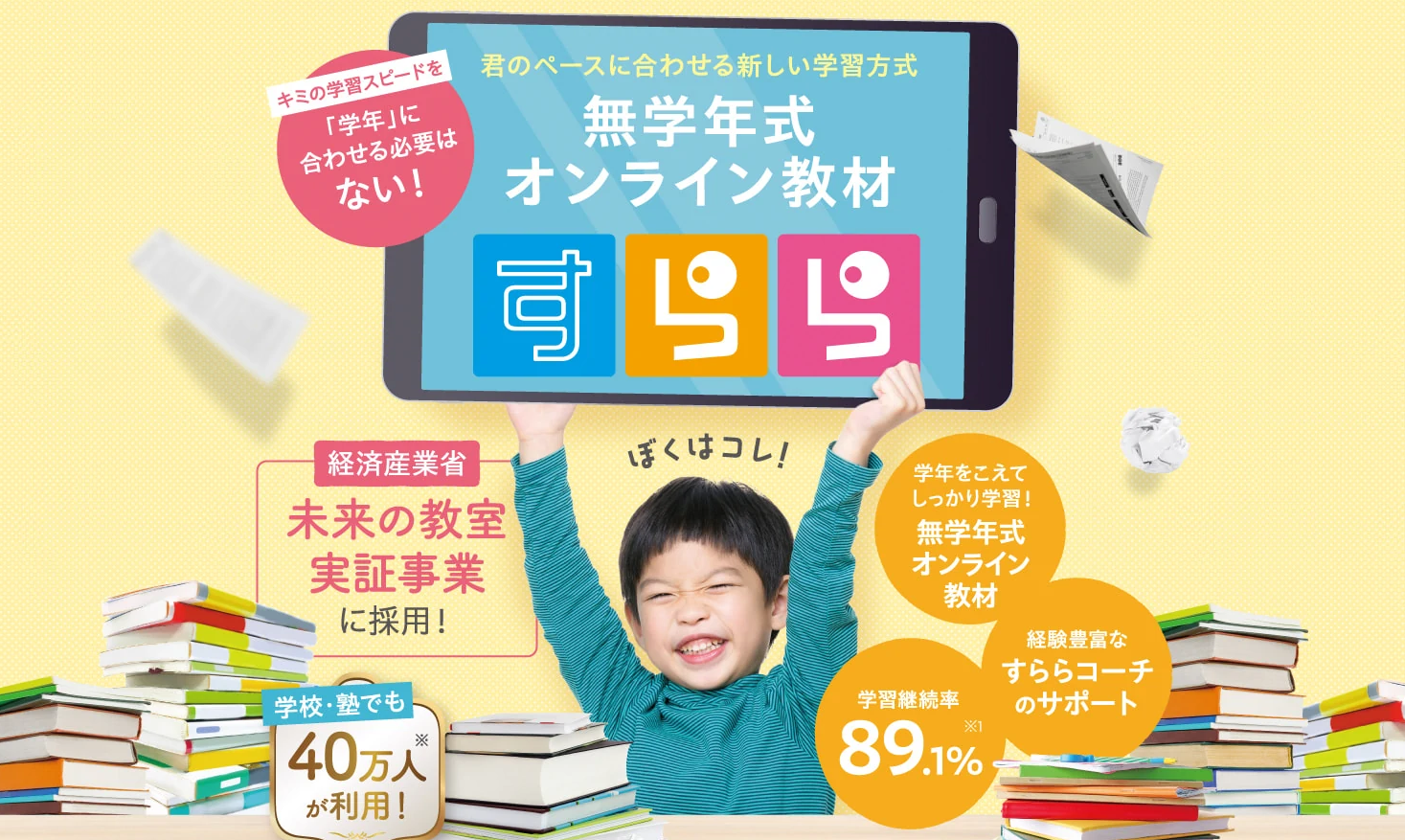

そういった中で、注目されているのがオンライン教材「すらら」です。

すららは、自宅での学習であっても一定の条件を満たすことで、学校の出席扱いとして認められるケースがあります。

ここでは、すららが出席扱いとして評価されている理由について、詳しくご紹介します。

理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている

すららが出席扱いにつながる理由のひとつに、学習内容の質が高いことに加えて、その取り組み状況をしっかり記録・証明できるという点があります。

学校が出席扱いとして判断する際には、教材の内容だけでなく、どのように取り組んでいるか、継続的に学習できているかなども重視されます。

すららでは、こうした要素をすべて自動で記録するシステムが整っており、学校側に安心して提出できる客観的な学習データとして活用されています。

学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる

すららでは、学習時間・教科ごとの進捗・取り組みの履歴などが自動的に記録され、「学習記録レポート」という形でまとめることができます。

このレポートには、どの教科をいつ、どのように学んでいたのかが細かく反映されており、学校の先生が一目で確認できるようになっています。

言葉だけでは伝えづらい家庭学習の実態も、このレポートを通して客観的に示すことができるため、出席扱いを検討する上での信頼性の高い資料として活用されやすくなっています。

保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい

家庭での学習を支えるうえで、保護者の方が毎日記録を取ったり、先生へ説明したりするのは負担に感じやすいところです。

すららでは、子どもが取り組んだ内容が自動的に記録され、グラフや数値でわかりやすく整理されていくため、保護者が手をかけずに学習の状況を把握できます。

このように記録された情報は、学校にとっても信頼できる材料となり、子どもが家庭でどのように学習しているのかを正しく理解してもらえるきっかけになります。

その結果として、出席扱いとしての判断につながることも少なくありません。

理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある

不登校のお子さんにとって、自宅で学び続けるというのは想像以上に難しいことです。

「どこから始めたらいいのか」「どうやって続けたらいいのか」がわからず、途中でつまずいてしまうことも少なくありません。

そんな中ですららは、一人ひとりに合わせた学習計画を立てるだけでなく、それを継続できるようにサポートする体制が整っています。

お子さんに寄り添う専任のコーチがつき、計画と実行の両面で支えてくれるからこそ、無理なく学習が続けられるのです。

また、学年の枠にとらわれず、自分のペースで進められる無学年式の仕組みも、安心して取り組める大きな理由となっています。

すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる

すららでは、学習を継続するために、計画的に取り組めるようサポートしてくれるコーチがいます。

子どもの学習状況や性格に合わせて、無理のないスケジュールを一緒に考えながら進められるため、自分のペースを大切にしながら学べます。

また、途中でつまずいたときも、コーチが声をかけてくれたり、励ましてくれることで、学習が途切れにくくなります。

このように、計画と継続の両方を支える仕組みがあることは、学校側に対しても「安定した学びができている」という信頼感につながり、出席扱いの判断を受けやすくなる要因のひとつです。

すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる

すららには、初めから学習の全体像を見ながらサポートしてくれる専任コーチがつきます。

最初にお子さんの状況をしっかりとヒアリングしたうえで、どのくらいのペースで、どの単元から始めるのがいいかなど、具体的な学習計画を一緒に立ててくれるのが特長です。

計画は一度きりで終わりではなく、学習の進み方に応じて柔軟に見直されるため、無理のない形で続けることができます。

保護者の方が毎日つきっきりで見守らなくても、コーチが伴走してくれるという安心感があり、それが継続にもつながっていきます。

すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる

不登校の期間が長くなると、学年通りのカリキュラムに追いつけないことに不安を感じるかもしれません。

すららは「無学年式」を採用しているため、学年に関係なく、その子に合った単元から学習を始めることができます。

たとえば、前の学年でつまずいたところをじっくり復習したり、逆に得意な教科は先の内容に進んだりと、自由度の高い学びができるのです。

子どもにとって「できる」を積み重ねやすくなり、自信にもつながります。

学校側にも「本人に合った学習を継続している」と伝わりやすく、出席扱いとしての判断にもつながる可能性があります。

理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる

不登校の子どもの学びを支えていくうえで、家庭だけで抱えるのは難しいと感じる場面も多いと思います。

特に、学校とのやり取りに慣れていない保護者にとっては、「どんな書類が必要なのか」「どう伝えれば理解してもらえるのか」など、わからないことが次々と出てきて、不安になってしまうこともあるのではないでしょうか。

すららでは、そうした不安をサポートするために、家庭・学校・すららの三者が連携しやすくなるような仕組みが整えられています。

保護者がひとりで悩み続けることなく、専門的な立場からのサポートを受けながら、スムーズに学校と連携していけるのがすららの心強い特長です。

すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる

出席扱いを希望する場合、学校や教育委員会に提出しなければならない書類があることも少なくありません。

でも、はじめてのことで何を準備すればいいのか迷ったり、書類の形式や内容に不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

すららでは、必要書類の種類から記入のポイント、提出までの流れをわかりやすく案内してくれるサポートがあります。

細かな手続きも丁寧に教えてくれるため、「自分だけで何とかしなければ」という負担感がぐっと減ります。

こうした伴走型の支援によって、保護者も落ち着いて行動に移すことができるようになります。

すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる

学校側に学習の様子を伝えるには、定期的に「学習レポート」を提出する必要があることもあります。

でも、何をどのように書けばよいのか、初めてだと戸惑ってしまいますよね。

すららでは、こうした学習レポートの作成も専任コーチが丁寧にフォローしてくれます。

提出に使えるフォーマットが用意されており、その形式に沿って入力すれば必要な情報が自然とまとまるように設計されています。

さらに、提出前にはコーチが内容を一緒に確認し、必要に応じてアドバイスや修正もしてくれるので安心です。

こうした支援があることで、保護者も自信をもって学校に提出することができます。

すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる

「学校に連絡したいけれど、どう話せばいいのかわからない」「担任や校長先生にどう伝えたら理解してもらえるのか不安」――そんな声も少なくありません。

すららでは、こうした学校とのコミュニケーションを円滑に進めるためのサポートも行っています。

たとえば、いつ連絡をとるのがよいか、どんな資料を添えて説明すると伝わりやすいかといった、実践的なアドバイスを受けることができます。

このような支えがあることで、学校との距離が少しずつ縮まり、信頼関係を築きやすくなります。

家庭と学校の間にすららが入ってくれることで、連携がぐっとスムーズになっていくのです。

理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績

すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある

すららは、全国の教育委員会や学校と多数の連携実績があるオンライン学習教材です。

不登校支援を目的にした取り組みの一環として、多くの自治体や学校現場で活用されてきました。

出席扱いの申請にあたり、「本当に学校が認めてくれるのか」という不安を抱える保護者の方もいらっしゃると思いますが、すららはすでに多数の事例を積み重ねており、その信頼性は高まっています。

実際にすららを通じて出席扱いとなったケースも存在しており、そうした実績が「家庭でもきちんと学んでいる」という根拠となり、学校側との連携をスムーズにしてくれます。

家庭・学校をつなぐ支援ツールとして、すららは多くの場面で力になってくれる存在です。

すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている

すららは、全国の自治体で「不登校支援教材」として正式に導入されている実績のあるオンライン学習サービスです。

文部科学省が出席扱いの判断において求めている要件に対応した内容やサポート体制を備えていることから、すでに多くの地域で信頼される教材として使われています。

「家庭での学習を学校が本当に認めてくれるのか」と不安に感じている方も、こうした公式な利用実績があることで安心できるのではないでしょうか。

すららは、学習内容だけでなく、その継続や取り組みの姿勢を記録として残す仕組みも整っているため、学校側にもしっかり伝わりやすく、不登校のお子さんの学びを前向きに支えてくれる存在です。

理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい

すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている

すららの教材は、文部科学省が定めた学習指導要領に沿って作られています。

つまり、学校で使われている教科書と同じ範囲や単元を扱っているため、子どもが自宅で学習していても、内容にズレが生じる心配がありません。

不登校の状態が続くと、「学校の授業に追いつけなくなるのではないか」と不安を感じる保護者の方も多いと思います。

そうしたとき、すららのように指導要領に準拠している教材なら、学校との学びの整合性が保たれるため、学習の遅れを防ぐことにもつながります。

さらに、出席扱いを申請する際にも「学校と同等の学習がされているかどうか」が確認されるため、この点は大きな安心材料になります。

すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある

すららでは、学んだ内容に対する理解度を測るためのテストやドリルが用意されており、学習の結果を自動的に評価・記録してくれる仕組みがあります。

間違えた問題は繰り返し復習できるようになっており、子どもが自分のペースで理解を深めていけるのが特長です。

また、学習の記録はすべてデータとして蓄積されるため、保護者が進捗を確認しやすいだけでなく、学校に提出する学習レポートとしても活用しやすくなっています。

出席扱いを申請する際には「どれだけ学んだか」だけでなく、「どう学んだか」「どのように理解が深まっているか」といった過程も重要になるため、こうした評価機能はとても大切なサポートになります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について

すららを使って自宅で学習している子どもが、不登校の状態でも出席扱いになる可能性があると知っていても、「実際にどうすればいいのかがわからない」と感じている保護者の方は多いのではないでしょうか。

文部科学省は、一定の条件を満たせば、ICT教材による学習も出席と認められるという通知を出しています。

すららはこの条件に対応した仕組みを備えており、これまでにも出席扱いが認められた実例があります。

ただし、学校ごとに対応の仕方は異なりますし、申請には必要な書類や準備もあるため、事前に段取りを理解しておくことが大切です。

ここでは、すららを利用して出席扱いを目指すための申請方法について、わかりやすくご紹介します。

申請方法1・担任・学校に相談する

出席扱いを目指すための第一歩は、担任や学校との相談です。

出席扱いになるかどうかは、最終的には校長先生の判断によりますが、担任の先生と早い段階から丁寧にコミュニケーションを取っておくことがとても大切です。

子どもが現在どのような状況にあるのか、すららを使ってどのように学習を続けているのか、そして保護者としてどんな支援をしているのかを、しっかりと伝えるようにしましょう。

すららは、学習記録や教材内容などを客観的に提出できるため、学校側にも説明しやすい環境が整っています。

焦らず丁寧に話し合いを重ねていくことで、出席扱いの可能性が開かれていきます。

出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する

出席扱いとして認められるためには、いくつかの条件をクリアし、必要な書類を整える必要があります。

主に求められるのは、「学校教育に準じた学習内容であること」「継続的に学習が行われていること」「客観的に学習の記録が確認できること」などです。

すららは、文部科学省の通知内容に対応した教材であり、学習記録のレポートや進捗データを提出できる機能があるため、これらの要件を満たしやすくなっています。

申請前には、学校や教育委員会に「どのような書類が必要か」「提出のタイミングはいつか」などを事前に確認しておくと、手続きをスムーズに進めることができます。

わからない点があれば、すららのサポートに相談することも可能です。

申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する

出席扱いを申請する際、不登校の理由によっては、医師による診断書や意見書の提出が求められることがあります。

すべてのケースで必要になるわけではありませんが、精神的な不調や体調面の課題が背景にある場合、学校側が子どもの状態をより正確に理解するために、医師の意見を参考にすることがあります。

診断書の提出が必要かどうかは、学校側に確認したうえで判断すると安心です。

無理に提出する必要はありませんが、用意できる場合には、出席扱いの判断を後押しする材料になることもあります。

まずは保護者が子どもの状態を整理し、必要に応じて医療機関に相談してみてください。

不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある

不登校の原因が、精神的なストレスや環境への不適応、あるいは体調不良などにある場合、学校側から医師の診断書の提出を求められることがあります。

これは、家庭での学習が必要であることを客観的に説明するためのものであり、子どもに無理をさせないための配慮でもあります。

診断書には、登校が難しい状況であることや、家庭での学習継続が望ましいことなどが記載されることが一般的です。

診断書の提出によって、学校側も子どもの状況をより正確に把握できるようになり、出席扱いとして判断してもらえる可能性が高まります。

精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう

医師の診断書や意見書が必要になった場合には、精神科や心療内科、小児科などを受診することが多くなります。

診断書には、「現在の不登校の状態が医療的に認められるものであること」や「学習を家庭で継続することが望ましい」という内容を記載してもらうと、学校側にも伝わりやすくなります。

診断書を依頼する際には、学校への提出用であることを医師に事前に伝えることで、内容の相談もしやすくなります。

このように、医療機関と連携することで、学校とのやり取りがスムーズになることもあります。

子どもの状態に合わせて、必要なサポートを無理のない形で整えていくことが大切です。

申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する

すららを通じて日々学習を続けている場合、その取り組みの証として学校に提出するのが「学習記録」です。

これは、単に「やっています」と口頭で伝えるだけでなく、実際の履歴を示すことで出席扱いとしての判断材料になります。

すららには学習の進捗状況が自動で記録される仕組みがあり、保護者専用の管理画面から「学習進捗レポート」を出力できます。

このレポートを使えば、どの教科をどれだけ学習したか、どの単元をどの頻度で取り組んだかなどが視覚的にわかりやすく提示できます。

学校側にとっても、こうした客観的な記録は判断を後押しする安心材料になります。

準備の際は、提出方法や必要部数などについて担任の先生にあらかじめ相談しておくと安心です。

学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出

すららの学習進捗レポートは、保護者アカウントから簡単にダウンロードできる仕組みになっています。

PDF形式で出力すれば、自宅で印刷してそのまま学校に提出することができます。

レポートには学習時間、正答率、学習単元、進捗状況などがわかりやすくまとめられており、家庭での学習がどれほど継続されているかを客観的に示す資料として非常に有効です。

提出先は担任の先生や学年主任、場合によっては校長先生になることもありますので、学校のルールに従って提出先を確認しておくことをおすすめします。

このレポートは、出席扱いの判断材料としてとても重要な役割を果たしますので、丁寧に準備して届けるようにしましょう。

出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)

出席扱いを正式に申請するには、学校側で「出席扱い申請書」を作成する必要があります。

通常は学校の教職員が中心となって書類を整えていきますが、家庭での学習状況について詳しい情報が必要な場合、保護者が補足説明をしたり、子どもがどのようにすららを使っているかを共有したりと、サポートを求められることもあります。

すららの教材内容や学習記録の提出に加えて、学習の継続性や保護者の支援体制が書類の中で評価される場合もあります。

事前に学校とどのような内容を記載するのかを確認しながら、必要に応じて資料やコメントを用意しておくと安心です。

協力的な姿勢で進めていくことで、学校との信頼関係も築きやすくなります。

申請方法4・学校・教育委員会の承認

申請に必要な書類がすべてそろったら、出席扱いが認められるかどうかの判断に進みます。

最終的な判断権限は基本的に学校長にありますが、自治体によっては教育委員会の承認が必要な場合もあります。

その場合でも、保護者が一から手続きをする必要はなく、学校側が窓口となって進めてくれることが多いため、過度な負担を感じる必要はありません。

ただし、追加の説明や資料提出を求められるケースもあるため、学校とこまめに連絡を取りながら対応していくことが大切です。

すららを通じた家庭での学習が、こうして丁寧に評価される仕組みがあることは、保護者にとっても子どもにとっても心強い支えになります。

焦らず一歩ずつ、学校と連携しながら進めていきましょう。

学校長の承認で「出席扱い」が決まる

提出された書類や学習記録をもとに、学校長が出席扱いとするかどうかを最終的に判断します。

ここまでの準備が丁寧に整えられていれば、学校長が前向きに受け止めてくれるケースも多く見られます。

すららを活用して継続的に学習していること、保護者がしっかりサポートしていることなどが書類で明確に伝わると、学校側も安心して出席扱いとして判断しやすくなります。

承認されると、その日数は正式に出席日数として記録され、内申や成績にも影響してくる場合があります。

これは子どもにとっても大きな励みとなり、学習意欲や自信にもつながる大切な経験になります。

申請後も継続して学習を続け、定期的な報告をすることが望ましいです。

教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う

自治体によっては、学校長の承認だけでなく、教育委員会の正式な承認が必要になることもあります。

このような場合、学校が申請書類や必要な資料を整えたうえで、教育委員会に提出する流れになります。

保護者としては、学校から依頼された補足情報を提供したり、学習状況を説明する資料を求められた際には丁寧に協力することが大切です。

すららのレポートは、教育委員会にも提出可能な形式になっており、信頼性の高い資料として活用されています。

学校とのやり取りを密にしながら、必要なことを一つずつクリアしていけば、教育委員会への申請も安心して進めることができます。

焦らず、サポートを受けながら取り組んでいきましょう。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します

不登校のお子さんが家庭でしっかり学習を続けていても、「出席日数としてはカウントされないのでは?」と不安になることも多いですよね。

ですが、すららは文部科学省のガイドラインに準拠したICT教材として、多くの学校で「出席扱い教材」として採用されています。

もちろん、出席扱いが認められるかどうかは学校や自治体の判断によりますが、すららのように学習内容が教育課程に合致していて、学校と家庭がしっかり連携できていれば、出席扱いとして認めてもらえる可能性は十分あります。

家庭で学びながら出席日数を確保できるという仕組みは、子どもにとっても保護者にとっても大きな支えになります。

ここでは、出席扱いによって得られるメリットを具体的にご紹介していきます。

メリット1・内申点が下がりにくくなる

不登校になると、「テストの点は悪くないのに、内申点が低くなってしまう」ということが起こりがちです。

学校での評価は、学力だけでなく出席状況や授業態度などの「生活面」も含めて判断されるため、出席日数が少ないだけで評価が下がってしまうことがあります。

でも、すららでの家庭学習が出席扱いとして認められれば、学校に通えていなくても、学習の努力がきちんと出席日数としてカウントされるようになります。

これは、進路選択や受験時の内申点に直接影響してくるため、非常に大きなメリットです。

子どもが「頑張っているのに評価されない」と感じることなく、学び続けられる環境をつくるうえで、出席扱いはとても重要な仕組みだと言えます。

出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい

出席日数は、内申点に大きく関わる評価項目です。

どれだけ学習意欲が高く、テストの点数が良くても、「欠席が多い」というだけで生活面の評価が下がってしまうケースは少なくありません。

すららを活用して、家庭での学習を学校にきちんと報告し、出席扱いとして認めてもらえれば、そうした欠席による不利益を避けやすくなります。

すららには学習履歴を記録する機能があるため、家庭での学びが客観的なデータとして見える形で学校に伝えられるのも強みです。

学習しているのに出席がゼロ扱いになる、という不公平感をなくし、子どもが自分の努力を正当に評価される仕組みが整うことで、自己肯定感を保ちながら学びを継続できるようになります。

中学・高校進学の選択肢が広がる

内申点が下がると、希望していた中学・高校への進学が難しくなってしまう可能性があります。

実際に、高校入試では学力検査の得点と同じくらい、もしくはそれ以上に内申点を重視する学校も少なくありません。

すららで出席扱いが認められれば、内申点の低下を防ぐことができるため、将来の進学先の選択肢を広げることにもつながります。

さらに、すららは無学年式で、苦手な単元をさかのぼって学び直すことができるため、学力面の底上げにも役立ちます。

「学校に行けていないから」と進学を諦めるのではなく、家庭でしっかり学び続けられる環境があることで、「自分の行きたい道」を選べるチャンスが増えていくのです。

メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る

不登校が続くと、子ども自身が「もう遅れてしまった」「今さら授業についていけない」と思い込んでしまうことがあります。

このような不安は、学習意欲の低下や自己否定感につながりやすく、さらに勉強から距離を置く原因になってしまいます。

すららは無学年式の教材で、今の学年にとらわれず、自分のペースで学習を進めることができる仕組みです。

つまずいたところから戻って学び直すこともでき、得意な分野はどんどん先に進めるので、「遅れている」という焦りを感じにくくなります。

自分で進められる実感があることで、安心して学習に向き合えるようになり、「取り戻せないかも」という気持ちを少しずつ手放せるようになります。

すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい

学校の授業は日々進んでいくため、不登校中は「今どこまで進んでいるのか分からない」「取り残されている気がする」といった不安を抱えやすくなります。

でも、すららであれば学年に関係なく自分の理解度に合わせて学べるため、今どこからでもスタートできる安心感があります。

短い時間でもコツコツと続けることで、確実に学力が積み上がっていくので、「今はできるところからで大丈夫」と自然に思えるようになります。

授業に追いつくために無理をする必要がなく、自分のペースで学べることが、子どもの気持ちを落ち着かせる支えになります。

焦らなくても、確実に前に進めているという実感が得られることが何よりも大切です。

学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい

不登校の期間が長くなると、「自分は勉強ができない」「みんなに遅れている」という思いが強くなり、自己肯定感が下がってしまうことがあります。

でも、すららのように家庭で安心して学べる環境が整っていると、「自分にもできることがある」「頑張れている」という気持ちを育てやすくなります。

すららでは、小さな成功体験が積み重ねやすく、学んだ分だけ「できた」という実感が得られる仕組みになっています。

さらに、すららコーチの励ましや声かけがあることで、「誰かが見てくれている」という安心感も生まれます。

自分の努力を認めてもらえる環境があることで、子どもの心が少しずつ前向きに回復していくのです。

メリット3・親の心の負担が減る

子どもが不登校になると、保護者は「どうすればいいのか分からない」「将来が不安」と、精神的に大きな負担を抱えがちです。

学習のこと、学校とのやりとり、子どもの気持ちのサポートなど、すべてを一人で背負おうとすると、親御さん自身が疲弊してしまうこともあります。

すららを活用することで、学習面に関してはすららコーチがしっかり支えてくれるため、親がすべてを管理する必要はありません。

さらに、学校との連携もすららの学習レポートを使えばスムーズに進めることができるので、「どう伝えればいいか分からない」という悩みも軽減されます。

家庭、学校、すららが連携することで、保護者も「自分ひとりじゃない」と思えるようになり、心に少し余裕が持てるようになります。

学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない

不登校の子どもを支える中で、保護者が「全部自分でなんとかしないと」と思い詰めてしまうことは少なくありません。

でも、すららを利用すれば、学習に関してはすららコーチがしっかりと伴走してくれます。

コーチは、子どもの様子に合わせて学習計画を立てたり、つまずいている部分を一緒に考えてくれたりするため、保護者が一人で抱え込まなくてもよくなります。

また、すららでの学習状況をまとめたレポートを学校に提出することで、学校との連携もスムーズに進めることができます。

このように、家庭・学校・すららの三者が連携する体制が整うことで、保護者の負担が大きく減り、「一緒に見守ってくれる人がいる」という安心感を得られるのです。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します

不登校中にすららを使って家庭学習を進めていても、それが「出席扱い」として正式に認められるためには、いくつかの条件や配慮が必要です。

文部科学省は、特定の要件を満たせば、ICT教材などを活用した在宅学習も出席扱いの対象とできるというガイドラインを示しています。

すららはそのガイドラインに沿って開発された教材であり、実際に多くの自治体や学校で出席扱いとして認められた事例があります。

ただし、出席扱いにするかどうかの判断はあくまで学校や教育委員会の裁量によるため、保護者がしっかりと情報提供を行い、丁寧に話を進めていくことが欠かせません。

ここでは、出席扱いを希望する際に知っておきたい注意点について、具体的にご紹介します。

注意点1・学校側の理解と協力が必須

すららを活用した家庭学習を出席扱いとして認めてもらうためには、まず何よりも「学校側の理解と協力」が欠かせません。

保護者がどれだけ子どもの学習を支えていたとしても、学校がすららの教材内容や取り組み状況を正しく理解していなければ、出席扱いの判断は難しくなります。

特に、ICT教材にあまり詳しくない先生の場合、「すらら」という名前自体を初めて聞くこともあるため、こちらから丁寧に説明し、学習内容の信頼性や出席扱いの事例などを伝えていく姿勢が大切です。

学校と家庭が協力し合う姿勢を見せることで、子どもにとって最も良い環境づくりができるだけでなく、学校側も前向きに検討してくれやすくなります。

「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある

すららは文部科学省が出している「出席扱いの取扱いガイドライン」に準拠した教材として設計されており、実際に全国の多くの学校で出席扱いとしての実績があります。

しかし、その事実をすべての先生が知っているとは限りません。

だからこそ、保護者が「すららは文科省の基準に合った教材であること」や「出席扱いの実例があること」を丁寧に説明することが大切です。

すららの公式パンフレットやウェブサイトを活用し、資料を持参して話すと、学校側にも安心してもらいやすくなります。

「どんな教材なのか分からないから判断できない」という状態を防ぐために、事前の準備と説明は欠かせません。

必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する

出席扱いの判断は担任の先生だけで完結することは少なく、多くの場合、教頭先生や校長先生などの管理職も関与します。

そのため、相談の際には担任だけでなく、早い段階で教頭・校長にも話を通しておくことがスムーズな進行につながります。

また、口頭での説明だけでは伝わりにくい部分もあるため、すららの資料や学習レポートを持参して「このような内容で学習しています」と示すと、説得力が高まります。

学習内容の信頼性や継続性を見える形で提示することで、学校側の理解を得やすくなり、出席扱いとしての検討も前向きに進めてもらえる可能性が高くなります。

準備を丁寧に行い、信頼関係を築くことが第一歩です。

注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある

すららを使った家庭学習を出席扱いにしてもらうには、学校側が「なぜ登校できないのか」という背景をきちんと把握していることが前提になります。

とくに、不登校の原因が体調不良や精神的な不調など医療的な理由である場合、学校側はその妥当性を確認するために医師の診断書や意見書の提出を求めることがあります。

これは、家庭での学習が本当にその子にとって適切であるかどうかを判断するための材料になるためです。

すららで学習を続けていることをしっかり伝えるとともに、医師の立場からも「在宅での学習が適している」という見解を示してもらえると、出席扱いの申請がよりスムーズに進む可能性が高くなります。

早めの準備と相談がポイントです。

不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い

子どもが学校に行けなくなってしまった理由が、たとえば慢性的な体調不良や、うつ・不安・起立性調節障害などの精神的な問題だった場合には、学校から医師の診断書または意見書の提出を求められるケースが多くなります。

これは、家庭での学習が本当に本人にとって無理のない適切な手段かどうか、客観的な立場から確認するためのものです。

診断書に「登校は困難だが、家庭学習は可能」などと記載されていれば、学校としても家庭での学びを出席扱いにする根拠が得られます。

診断書があることは、保護者にとっても「学校にどう説明すればいいか分からない」といった不安を軽減する材料になりますので、必要に応じて早めに主治医へ相談しておくことをおすすめします。

通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える

診断書が必要になった場合は、普段通っている小児科や心療内科に「出席扱いの申請をするために診断書が必要です」と、目的を明確に伝えることが大切です。

医師にとっても、何のための診断書かが分かっていれば、内容を的確に記載しやすくなります。

たとえば、「家庭でICT教材を使って継続的に学習できていること」や「現在は登校が難しいが、在宅での学習は継続可能な状態である」など、前向きな視点での診断内容が含まれることで、学校側にも受け入れられやすくなります。

診断書の作成には時間がかかる場合もあるので、学校との話し合いが始まった時点で、なるべく早く医療機関にも相談を始めておくとスムーズです。

医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする

診断書を発行してもらう際には、単に「不登校です」と伝えるのではなく、子どもが家庭でどのように学習しているのか、すららをどれだけ活用しているのか、どんな意欲を見せているのかを具体的に医師に説明することが大切です。

たとえば、「すららで毎日1~2時間ほど取り組んでいる」「子ども自身が学習に前向きな姿勢を見せている」といった具体例を伝えることで、診断書にもその内容が反映されやすくなります。

学校側が出席扱いを判断する際には、医師からの意見が非常に大きな判断材料になるため、できるだけ前向きで実態に即した内容を記載してもらえるよう、医師との情報共有をしっかり行うことが大切です。

注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること

すららを活用して家庭学習を進めていたとしても、それが出席扱いとして認められるためには、学習の「質」と「量」の両方が学校に準じたレベルで行われていることが求められます。

たとえば、単にドリルをやったり、好きな教科だけを学んでいたりするだけでは、「自習」や「趣味の勉強」と見なされ、出席として認められないことがあります。

すららは文部科学省の学習指導要領に準拠した教材なので、学習内容の水準としては安心できますが、取り組み方によっては成果が見えにくくなってしまうこともあります。

大切なのは、学校での授業と同じように、継続的に、バランスよく学び続けているかどうかです。

記録を残し、それを学校と共有することで、信頼につながっていきます。

出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある

家庭で学習しているからといって、すべての内容が出席扱いとして認められるわけではありません。

特に「市販の問題集をなんとなく解いているだけ」や「動画で学習っぽいことをしている」などの場合は、学校側から見ると「単なる自習」として扱われてしまうことがあります。

文部科学省のガイドラインでは、「学校の教育課程に準じた内容であること」が出席扱いの条件とされており、すららのように指導要領に対応した教材で学習することが重要です。

ただし、教材が優れていても、その活用方法が不十分だと認められにくくなることもあるため、学習の目的や内容、進め方についても学校としっかり共有しておくことが求められます。

学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する

出席扱いを希望する場合、「どれだけ学習しているか」という時間の部分も、学校側にとっては非常に重要な判断基準になります。

もちろん、全日制の授業時間とまったく同じである必要はありませんが、継続的に学んでいる様子が伝わる時間設定は必要です。

一般的な目安としては、1日2〜3時間程度の学習を確保できていると、学校側も家庭学習としての信頼性を感じやすくなります。

すららは短時間でも集中して取り組めるよう設計されているため、たとえば午前中に1時間、午後に1時間など、分散して学ぶ形でも問題ありません。

重要なのは、「毎日継続して学習しているかどうか」という点です。

学習時間の記録も残し、定期的に学校に伝えていくとより効果的です。

全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)

出席扱いの対象として認められるには、学習している教科の「バランス」も大切です。

たとえば、国語と算数(数学)だけに偏っていると、学校の教育課程すべてに準じているとは言えず、出席扱いとして認められないことがあります。

すららは主要5教科(国・数・理・社・英)すべてに対応しているため、本来であればバランスの取れた学習が可能ですが、取り組み方にムラがあるとその良さが活かされません。

とくに学校からは、「理科や社会も取り組んでいるか」「英語の進捗はどうか」といった確認がされる場合もあるので、各教科をまんべんなく学ぶ姿勢が求められます。

週ごとに計画を立てるなどして、継続的に全教科を進めていくことを意識すると良いです。

注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要

出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い

出席扱いとして認められるかどうかは、学校が「家庭学習の実態を正確に把握できるかどうか」にかかっているといっても過言ではありません。

子どもがどの教科を、どのくらいの時間取り組んでいるのか、継続して学んでいるのかといった情報を、保護者が定期的に学校と共有することが大切です。

自己申告だけでは信頼性が低くなる可能性があるため、すららでの学習履歴や記録など、客観的なデータがあると安心です。

学校とのやり取りを通じて、「この家庭はしっかり学習支援をしている」「この子は家庭でも頑張っている」と伝われば、出席扱いの判断にも前向きな影響が出てきます。

大げさな報告は不要ですが、誠実なコミュニケーションが鍵になります。

月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い

すららでは、学習した日数や教科、時間、単元ごとの進捗状況を自動で記録してくれる機能があります。

この学習履歴をPDFなどで出力できるので、それを「学習レポート」として月に一度、学校に提出する習慣をつけておくと安心です。

学校側も、口頭や文章での説明だけではなく、数値として学習の実態が確認できると判断しやすくなります。

たとえば、「今月は国語と算数を中心に週5日学習しました」といった内容がレポートに反映されていれば、それが出席扱いのための証拠になります。

提出のタイミングは、学校と相談しながら決めても良いですが、継続して届けることが信頼につながるので、月に1回を目安にしておくと学校側も状況を把握しやすくなります。

学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する

学校側から「実際に様子を見せてもらいたい」「一度お話を伺いたい」といった申し出がある場合は、家庭訪問や面談に前向きに応じることをおすすめします。

これは、学校が出席扱いを判断する上で、より正確に家庭での学習環境や子どもの様子を知りたいという意図があるためです。

対面でのやり取りがあることで、保護者の思いや努力も伝わりやすく、学校側としても安心して判断を下すことができます。

すららでの学習記録を見せながら説明したり、子どもの意欲について話す場としても活用できます。

「見られている」と感じて緊張するかもしれませんが、誠実な対応が信頼につながるチャンスになります。

協力的な姿勢を示すことが、子どもにとっての環境づくりにもつながります。

担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い

担任の先生との定期的なやり取りは、出席扱いをスムーズに進めるための重要なステップです。

月1回のレポートだけではなく、日々の変化やちょっとした出来事もこまめに共有しておくことで、先生も子どもの様子をより具体的にイメージしやすくなります。

たとえば、「今週は理科の単元に興味を持って、自分から取り組んでいました」や「今朝は気分が落ち込んでいたけれど、午後は集中して学習できました」といった情報があると、先生としても「この子は家庭でも頑張っている」と感じられるようになります。

メールや電話、時には学校への連絡帳でも構いません。

定期的な連絡を続けることが、学校との信頼関係を築くうえでとても大切になります。

注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある

教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める

教育委員会への申請が必要になった場合、保護者だけで書類を準備するのは大きな負担になります。

とはいえ、学校側もこうしたケースに慣れていることが多く、必要な書類や提出方法についてアドバイスをもらえることがほとんどです。

たとえば、「学習計画書」「すららの学習履歴」「医師の診断書」「出席扱いに関する申請書類」などが求められることがありますが、それぞれの形式や記載内容については学校が指導してくれるので安心してください。

また、資料の内容について不明な点があれば遠慮なく相談し、分からないまま提出しないことも大切です。

学校としっかり話し合いながら資料を整えていくことで、申請全体がスムーズに進みやすくなります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します

すららを利用している不登校の子どもが出席扱いになるためには、いくつかの工夫と準備が必要です。

学校側にきちんと理解してもらうためには、単に教材を使っているだけではなく、どのように学習を継続しているか、そして他の事例を参考に説得することが重要になってきます。

ここでは、出席扱いをスムーズに認めてもらうための具体的な成功ポイントをご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

ポイント1・学校に「前例」をアピールする

すららを利用して出席扱いになった事例は全国に多く存在しています。

そのため、学校側に単に「すららを使っています」と伝えるだけでなく、すでに他の学校で出席扱いが認められた前例があることをアピールすることがとても効果的です。

前例があるとわかれば、学校も安心し、柔軟に対応してくれる可能性が高まります。

「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的

すららを使って出席扱いになった学校の事例を紹介することで、学校側もイメージがつかみやすくなります。

単なる個人的な希望ではなく、実際に認められた実績があることを示すことで、説得力が一気に増します。

学校側も前例を知ることで判断がしやすくなるため、ぜひ積極的に伝えるようにしましょう。

すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する

すららの公式サイトでは、出席扱いが認められた実績事例が紹介されています。

この情報をプリントアウトして学校に持参し、実際に学校担当者に見せると非常に説得力が高まります。

公式な資料を提示することで、学校側も安心して受け入れやすくなりますので、準備は万全にして臨むようにしましょう。

小さな一手間が、出席扱い成功への大きな後押しになります。

ポイント2・「本人のやる気」をアピール

すららを利用して出席扱いを認めてもらうためには、教材を使っているだけではなく、本人の学習意欲をしっかりと学校に伝えることが大切です。

学校側も、本人に学習への前向きな姿勢が見えると、より柔軟に対応してくれる可能性が高くなります。

ただ勉強しているだけではなく、「なぜ頑張っているのか」「どんな目標を持っているのか」をアピールすることが重要なポイントになってきます。

本人の努力をしっかり伝えることで、出席扱いに向けた後押しになるでしょう。

本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い

本人が自分で書いた学習の感想や、今後の目標を学校に提出すると、より説得力が増します。

学習して感じたことや、これからどのように学びを深めたいのかを自分の言葉でまとめることで、学校側にも本人の意欲がしっかり伝わります。

シンプルな文章でも構いませんので、できるだけ本人の素直な気持ちを表現するように心がけると良いでしょう。

面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い

もし学校側で面談が行われる場合は、本人も必ず同席して、自分の言葉で「頑張っている」と伝えることが効果的です。

保護者だけが説明するよりも、本人から直接前向きな気持ちを伝えることで、学校側の受け止め方も大きく変わってきます。

緊張してしまうかもしれませんが、素直に今の努力を話すことで、よりスムーズに出席扱いの理解を得ることができるはずです。

ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる

出席扱いを認めてもらうためには、ただ勉強するだけではなく、無理なく継続できる学習計画を立てることがとても重要です。

一時的に頑張るのではなく、コツコツと続けられる仕組みを作ることで、学校側にも安心感を持ってもらえます。

本人が無理なく取り組めるペースで学習を続けることが、結果的に出席扱いの成功につながります。

計画を立てる際は、無理をせず、現実的な目標を設定することを意識しましょう。

継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる

継続的に学習を進めるためには、本人に無理をさせないことが何よりも大切です。

無理なスケジュールを立ててしまうと、途中で疲れてしまったり、学習への意欲が低下してしまうリスクがあります。

本人のペースや体調、モチベーションを考慮した上で、無理なく続けられる学習計画を立てることが、長期的に成功するためのポイントになります。

すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう

学習計画を立てる際には、すららのコーチに相談するのもとても効果的です。

コーチは、受講者一人ひとりの学習進度や得意・不得意を把握したうえで、現実的なスケジュールを一緒に考えてくれます。

第三者の視点が入ることで、無理のないバランスの良い計画が立てやすくなります。

相談は気軽にできるので、悩んだときには積極的にサポートを受けると、安心して学習を続けられる環境が整います。

ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する

すららで出席扱いを目指すなら、専任の「すららコーチ」を最大限に活用することがとても大切です。

すららコーチは、単に学習の進捗管理をしてくれるだけではなく、出席扱いの申請に必要なサポートまで対応してくれます。

自分たちだけで抱え込まずに、専門のサポートを受けながら進めていくことで、よりスムーズに手続きが進み、学校側への説得力もぐっと高まります。

コーチの力を借りることで、保護者も安心して申請に臨むことができるはずです。

出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる

出席扱いの申請には、学習の進捗状況や取り組み内容をまとめたレポートや証明書の提出が求められることがあります。

こうした書類作成についても、すららコーチがしっかりサポートしてくれます。

必要なデータを整理してくれたり、どうまとめたら良いかをアドバイスしてくれるため、初めて申請する方でも安心です。

コーチのサポートを受けることで、手続きに不安を感じることなく、スムーズに出席扱いを目指すことができるでしょう。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します

良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました

中学2年の途中から不登校になり、授業の遅れや内申点への影響が不安でした。

でも、すららで毎日コツコツと学習を継続している様子を学校に伝えたところ、「出席扱い」として認めてもらえました。

先生からも「継続して学習していることが分かる」と評価してもらえて、本人も自信を取り戻したようです。

今では「次のテスト頑張ってみる」と前向きな言葉が出てくるようになりました。

良い口コミ2・学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない

不登校になってからというもの、学校のプレッシャーから解放された反面、勉強がまったく進まなくなっていました。

でもすららを始めてから、「一日10分だけでもOK」とハードルを下げることで、自然と机に向かえるようになったんです。

自分のペースでできるという点が本人に合っていて、誰にも叱られず、急かされず、静かに取り組める環境が心地良いようです。

学ぶことが苦じゃなくなったのは大きな変化です。

良い口コミ3・不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました

以前は一日中ゲームばかりで、親子の会話も険悪になることが多く、私自身も自己嫌悪の日々でした。

でも、すららを始めたことで、「ゲームの前に1ステージだけやろう」というルールが定着し、自然と勉強が習慣になっていきました。

親が怒鳴ることも減って、家庭に少しずつ笑顔が戻りました。

小さな一歩だけど、子どもの成長を感じられて涙が出るほど嬉しかったです。

良い口コミ4・小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった

算数がどうしても苦手で、授業に置いていかれることがストレスになり、小学校高学年から不登校に。

すららではアニメでていねいに説明してくれるので、つまづいたところを繰り返し学べて安心感があります。

分からなかった内容が少しずつ「分かる!」に変わってきたことで、本人も前向きな気持ちを持てるようになりました。

焦らずゆっくり進められるのが、本当にありがたいです。

良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました

最初は「絶対に学校なんて行かない」と言っていた子が、すららを半年続けた頃から「ちょっと行ってみようかな」と自分から言い出したんです。

学習の遅れを自分で取り戻せたという実感が、自信に繋がったようでした。

その後、週1回の登校からスタートして、今では週3回通えるようにまでなりました。

教材がきっかけで、こんなに気持ちが前向きになるなんて思っていませんでした。

悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました

小学校低学年の子どもにすららを使わせてみましたが、自分一人で進めるには難易度が高かったようです。タブレットの操作も含め、内容理解のフォローも必要で、結局は親が隣について一緒に進める形に。思っていたような「自立学習」ではなく、「親子で一緒にドリルをやる」感覚に近く、親の負担はかなりあります。教材としての質は高いだけに、もう少し低年齢向けの設計があれば良かったと思います。

悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった

最初はキャラクターの応援が楽しかったみたいで、毎日意欲的に取り組んでいたのですが、しばらくすると「ひとりでやるの飽きた」と言い出しました。特に学習スタイルに変化がないので、子どもによってはモチベーションが続きません。キャラの声かけも最初は新鮮でも、何度も同じやりとりが続くことで「もういいよ…」という反応に。学習内容が良いだけにもったいないです。

悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった

すららを毎日使って学習を続けていたにも関わらず、学校からは「出席扱い」にできないと言われてしまい、とても残念でした。教育委員会にも問い合わせましたが、「学校ごとの判断に任せる」という回答。他の地域では認められていると聞いていたので、制度の不公平さにモヤモヤしました。親としても頑張って支えてきたのに、その努力が評価されないのは辛いです。

悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。

すららは月額制なので、長く使えば使うほど費用がかさんでいきます。不登校で通塾が難しい我が家にはありがたい教材だったのですが、半年、一年と続けるとやはり負担感が…。兄弟で利用したくても、1人1アカウントが必要なため割高に感じてしまいます。他の教材と比較しても、少し高めの印象は否めません。続けたくても経済的に悩ましいという家庭は多いかもしれません。

悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

「出席扱い」になると聞いてすららを導入しましたが、すぐに目に見える成果が出るわけではなく、焦ってしまうこともありました。特に不登校の期間が長かった分、ブランクが大きく、理解を深めるまでには時間がかかります。親としては「やってるのに成果が見えない」と不安になる場面もありました。地道に続けることが大事とはいえ、すぐに結果を期待するとギャップがあります。

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問

すららを活用して不登校でも出席扱いを目指すにあたって、さまざまな疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

学習の継続方法や、学校とのやり取り、さらには口コミや料金プランについても、事前にしっかりと情報を集めておくことが安心につながります。

ここでは、すららに関するよくある質問に一つずつ丁寧にお答えしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

すららに対して「うざい」と感じる口コミがある理由の一つは、学習を継続させるためのリマインダー通知やサポートが頻繁に届くことにあります。

特に、自分のペースで学びたいと考えている子どもや保護者にとっては、こうした積極的なサポートが負担に感じられることもあるようです。

また、キャラクターによるナビゲーションや音声ガイドが合わないと感じるケースもあります。

ただし、こうした要素は、続けやすさを意識して設計されているものであり、ポジティブに受け止める利用者も多くいます。

使い方や感じ方は人それぞれなので、体験版などを通じて自分に合うかどうかを確かめてみると良いでしょう。

関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

すららには、発達障害を持つ子どもたちに配慮した特別コースが用意されています。

料金プラン自体は通常のコースとほぼ同じですが、学習ペースや取り組み方に合わせた個別対応が手厚く用意されているのが特徴です。

さらに、療育手帳を持っている場合や、自治体の支援制度を利用できる場合には、割引が適用されるケースもあります。

こうした支援を受けることで、通常よりも経済的な負担を抑えて受講できることもありますので、事前に各自治体やすららサポートセンターに問い合わせることをおすすめします。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

すららのタブレット学習は、不登校の子供でも出席扱いに認められる可能性があります。

文部科学省のガイドラインでは、ICTを活用した学習が適切に行われている場合、学校長の判断で出席と認められることができるとされています。

すららは、学習記録がしっかり残るシステムを備えているため、学校への提出資料としても十分活用できます。

ただし、出席扱いになるかどうかは学校ごとの判断に委ねられているため、事前に担任や校長先生と相談しながら、必要な手続きを進めることが大切です。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららでは、キャンペーンコードを利用することで、入会金の割引や受講料の特典を受けることができる場合があります。

キャンペーンコードは申し込み時に、専用フォームの所定の欄に入力するだけで適用されます。

入力ミスがあると特典が適用されないこともあるため、正確に記載することが大切です。

キャンペーンの内容は時期によって異なることがあるので、公式サイトで最新情報をチェックしてから申し込むと安心です。

お得に始めるチャンスを逃さないように、積極的にキャンペーンを活用しましょう。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららの退会手続きは、マイページから簡単に申請できる仕組みになっています。

まず、公式サイトにログインし、契約内容確認画面から「退会申請」を選択します。

申請後にはすららサポート事務局から確認メールが届き、これをもって正式な退会手続きが完了します。

ただし、毎月25日までに申請を完了しないと、翌月分の受講料が発生してしまうため、スケジュールには注意が必要です。

退会後も月末までは学習コンテンツを利用できるため、最後までしっかり活用してから卒業すると良いでしょう。

関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららでは、基本的に入会金と毎月の受講料以外に追加の料金はかかりません。

教材はすべてオンライン上で提供されるため、別途テキスト代や教材費を購入する必要もありません。

ただし、学習に必要なタブレットやパソコン、インターネット環境は各自で準備する必要があり、これらにかかる費用は別途負担となります。

また、特別なサポートサービスやオプションプランを申し込む場合には、追加料金が発生することもあるため、必要に応じて事前に確認しておくと安心です。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

すららでは、1人分の受講料で兄弟が一緒に利用することはできません。

学習管理システムが個人ごとに成績や進捗を記録する仕組みになっているため、それぞれが個別にアカウントを持つ必要があります。

兄弟で学習したい場合は、それぞれ別途契約を行う形になります。

ただし、兄弟同時入会キャンペーンなどで、入会金が割引になる特典が適用されることもあるので、公式サイトで最新情報を確認してから申し込むのがおすすめです。

すららの小学生コースには英語はありますか?

すららの小学生コースには、英語学習のコンテンツも含まれています。

英語に初めて触れる子どもたちにも無理なく取り組めるよう、アルファベットの基礎から、簡単な単語、日常的なフレーズなどを段階的に学べるカリキュラムが用意されています。

映像授業とドリル形式の問題演習を組み合わせることで、楽しく英語を学びながら、自然にリスニング力や語彙力を身につけられるよう工夫されています。

英語学習のスタートを切るにはぴったりの内容になっています。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららでは、専任のコーチが学習の進め方やモチベーション維持をサポートしてくれます。

コーチは受講者一人ひとりの学習履歴をチェックしながら、個別にアドバイスを送ったり、効果的な学習プランを提案してくれたりします。

困ったことがあれば、専用フォームを通じていつでも相談できるので、孤立することなく安心して学習を続けることができます。

また、定期的に保護者宛てにレポートが送られるため、家庭でもお子さんの進捗を把握しながらサポートできる体制が整っています。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

すららは、不登校の子供たちでも出席扱いを目指せる数少ないタブレット教材の一つです。

他の家庭用タブレット教材と比較しても、学習の記録がきちんと残り、学校側に提出できる形式でのデータ管理ができる点が大きな強みとなっています。

一般的な家庭用教材では、あくまで自主学習用として位置付けられていることが多く、学校の出席扱いとして認められるかは不透明な場合が少なくありません。

その点、すららは文部科学省の指針に沿った学習支援システムを構築しており、すでに多くの学校で出席扱いに認められた実績があります。

もちろん、出席扱いになるかどうかは学校長の判断によるため、事前に学校としっかり相談することが必要ですが、すららを活用することで出席扱いを目指しやすくなるのは大きなメリットといえます。

| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |

| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |

| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |

| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |

| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |

| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |

| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |

| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ

すららを活用すれば、不登校の子供でも出席扱いを認めてもらえる可能性があります。

文部科学省の通知では、ICT教材を利用した自宅学習も、一定の条件を満たせば出席と認めることができるとされています。

すららはこの基準に対応した教材であり、学習履歴が記録されるシステムも整っています。

出席扱いを目指すには、まず学校側に相談を行い、学習計画書や学習記録を提出する必要があります。

さらに、学校との連携を密に取り、学習の継続状況を定期的に報告することが大切です。

ただし、最終的な判断は学校長に委ねられるため、丁寧な説明と準備をして臨むことが成功のカギになります。

すららをうまく活用して、無理なく学びを続けながら出席扱いを目指していきましょう。

関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較